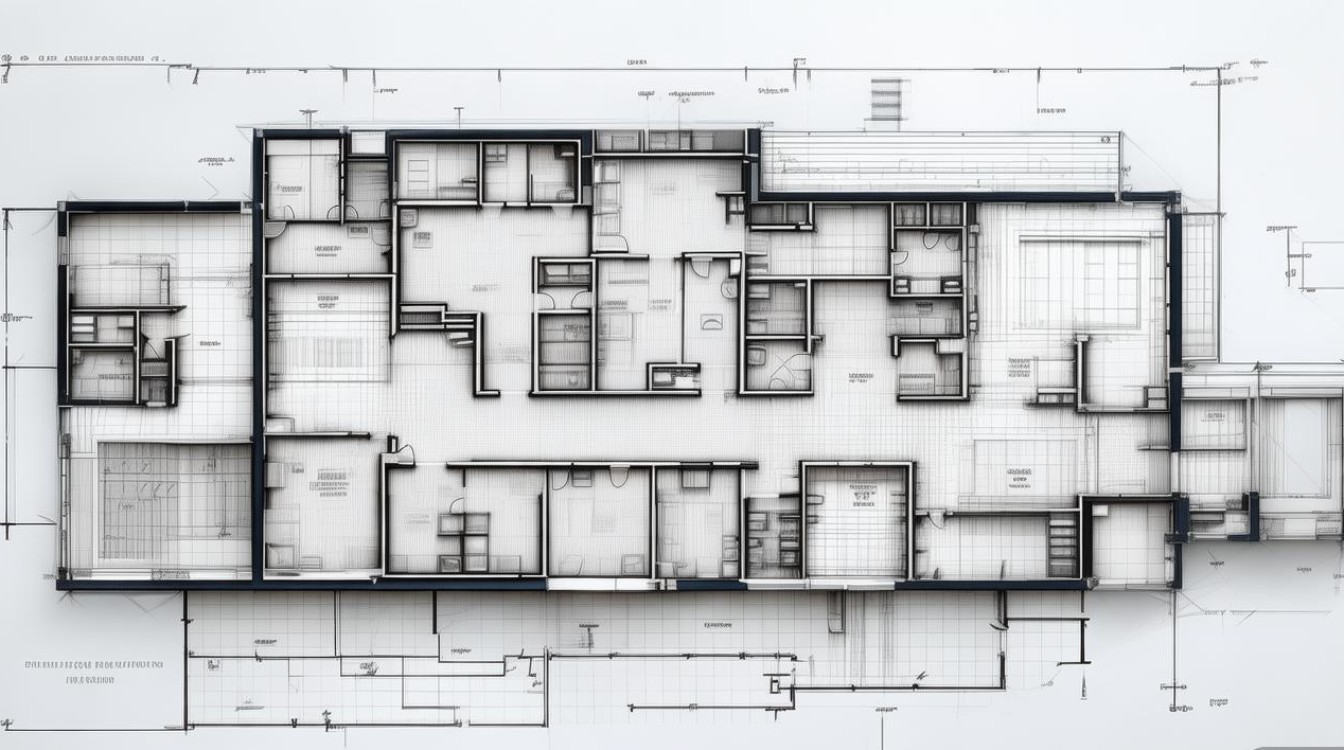

高教大楼作为高校教学、科研与学术交流的核心载体,其户型图的设计直接关系到教学效率、科研体验及校园功能的整体发挥,一份科学合理的高教大楼户型图,需在满足功能分区、流线组织、空间适配等基础要求之上,兼顾人性化设计、智能化配置与可持续发展理念,最终构建出兼具实用性与前瞻性的学术空间生态,以下从整体布局、核心功能区、设计亮点及应用价值等方面,对高教大楼户型图进行详细解析。

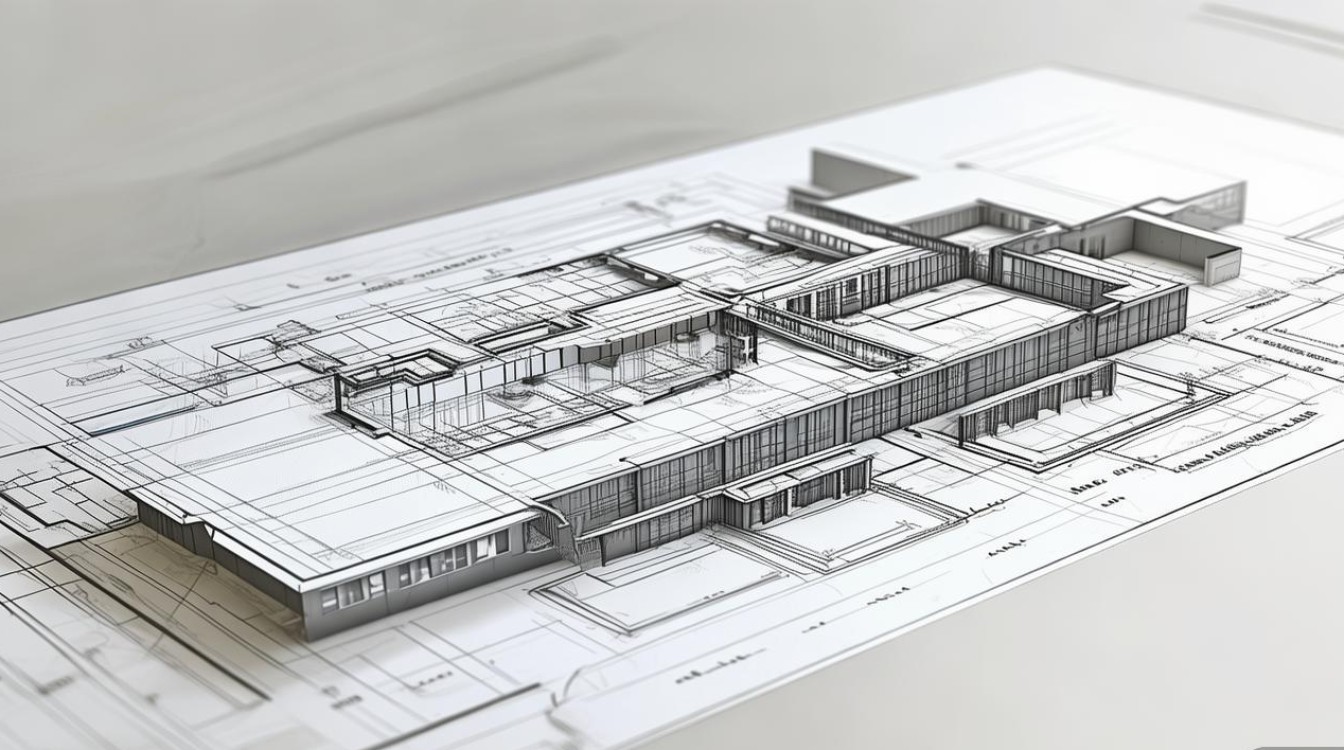

整体布局:功能分区明确,流线逻辑清晰

高教大楼的户型图首先需遵循“功能分区明确、流线互不干扰”的原则,通常以“教学-科研-服务”三大核心模块为骨架,通过垂直与水平交通系统有机串联,整体布局多采用“核心筒+周边功能区”的结构,以电梯、楼梯、管道井等组成核心筒,围绕其布置教室、实验室、办公室等功能区,既保证结构稳定性,又优化空间利用率。

水平方向上,低楼层(1-3层)多设置为公共配套与教学服务区,如入口大堂、学术报告厅、展览厅、咖啡厅等,承担校园形象展示与师生交流功能;中楼层(4-10层)为核心教学区,分布普通教室、阶梯教室、研讨室等,满足日常教学需求;高楼层(11层以上)则侧重科研与办公功能,包括专业实验室、教师办公室、产学研中心等,为科研创新提供安静环境,垂直交通方面,核心筒内设置至少2部客梯、1部货梯及消防楼梯,电梯分组分区停靠(如低层区、高层区独立运行),减少等待时间,同时楼梯宽度不小于1.8米,确保紧急疏散效率。

核心功能区详解:适配多元需求,空间精细化设计

教学区:灵活可变,适配教学模式创新

教学区是高教大楼的高频使用空间,户型图需注重“灵活性与适应性”,普通教室多采用“模数化”设计,开间进深以8.4m×6.6m(约55㎡)为基准,预留可移动隔墙轨道,支持2-3间教室合并为大班教学空间,满足翻转课堂、项目式学习等新型教学模式,阶梯教室则以扇形或阶梯式布局为主,座位数控制在150-200人,后排地面坡度≥12°,保证视线无遮挡,地面采用耐磨防滑材料,墙面设置吸音板,优化声学效果,研讨室则强调“小而精”,面积20-30㎡,配备白板、投影仪、视频会议系统,支持小组讨论与远程协作,多集中布置在楼层端头,避免干扰。

科研区:专业化配置,兼顾安全与效率

科研区是高教大楼的“创新引擎”,户型图需根据学科特点进行专业化定制,基础实验室(如化学、生物实验室)需严格区分污染区、清洁区,设置独立通风橱、废液处理间,地面采用耐酸碱瓷砖,顶部预留设备检修口;专业实验室(如人工智能、材料科学实验室)则需满足承重、电磁屏蔽、恒温恒湿等特殊要求,例如实验室地面荷载≥500kg/㎡,墙面做防静电处理,数据中心需设置独立机房,配备双路供电与精密空调,科研区与办公区采用“分区隔离+便捷连接”布局,实验室集中布置在楼层一侧,办公室靠近核心筒,通过内部走廊串联,既保证科研独立性,又缩短师生动线。

公共配套区:促进交流,激活空间活力

公共配套区是高教大楼的“社交枢纽”,户型图需注重“开放性与互动性”,入口大堂层高≥6m,设置导览屏、休息等候区,墙面融入校园文化元素(如校史展、学科成果展示);学术报告厅独立设置于1层,配备舞台、专业音响、同声传译系统,观众厅采用阶梯式座位,出入口分设,避免人流交叉;中庭空间则贯穿3-5层,设置绿植景观、共享讨论区,通过玻璃幕墙引入自然光,形成“学术中庭”,鼓励师生非正式交流,每层需设置“茶水间+储物柜”组合区,茶水间配备微波炉、咖啡机,储物柜按师生数量1:5配置,提升使用便利性。

空间设计亮点:人性化与智能化融合

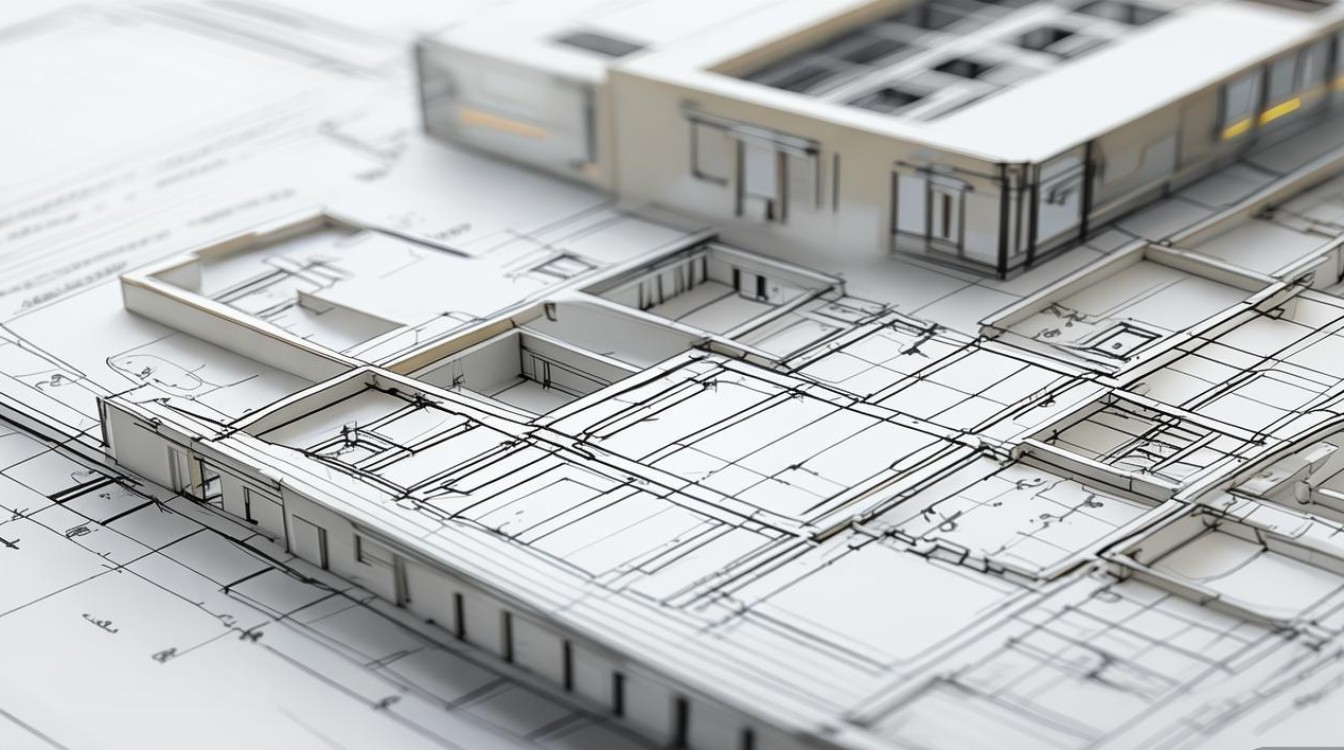

灵活性设计:应对未来需求

户型图通过“大空间+可变隔断”的组合,预留功能调整可能性,实验室区域采用“框架结构+无立柱”设计,未来可根据设备升级需求重新划分空间;教学区走廊宽度≥3.6m,兼做作品展示区,通过展板、滑动隔墙灵活调整,部分高教大楼还设置“弹性楼层”,如顶层采用钢结构大跨度空间,可临时改造为学术沙龙、成果发布会等场景。

人性化细节:提升使用体验

从师生实际需求出发,户型图融入多项人性化设计:无障碍通道覆盖所有功能区,卫生间每层设置男女卫生间及无障碍卫生间,每间卫生间配备紧急呼叫按钮;楼梯间设置采光窗,自然光线充足,台阶采用防滑材料,侧面设置扶手;办公室采用开放式+独立办公室组合,教授办公室面积15-20㎡,青年教师办公区采用卡位设计,配备可升降办公桌,支持久坐办公与站立办公切换。

智能化配置:打造智慧空间

户型图预留智能化系统接口,包括智能照明(通过人体感应与光线传感器自动调节亮度)、智能空调(根据人员密度自动调节温度)、能源管理系统(实时监测水、电、气消耗,优化能源使用),部分实验室还设置门禁系统与视频监控,通过人脸识别进入,确保科研安全。

户型图的应用价值:优化资源配置,支撑学科发展

高教大楼户型图不仅是施工依据,更是高校资源配置与学科建设的“蓝图”,通过科学的功能分区,可避免重复建设(如共享会议室、公共实验室),提高空间利用率;灵活的空间设计能支撑跨学科合作(如中庭作为不同学科师生的交流平台);智能化与人性化设计则提升师生满意度,间接促进教学科研效率,户型图还需符合绿色建筑标准,如采用自然通风、太阳能光伏板、雨水回收系统等,体现可持续发展理念。

高教大楼典型楼层功能分布表

| 楼层 | 主要功能区 | 面积占比 | 设计要点 |

|---|---|---|---|

| 1层 | 公共配套 | 15% | 开放式大堂、报告厅、展览区 |

| 2-5层 | 教学区 | 40% | 模数化教室、研讨室、灵活隔断 |

| 6-10层 | 科研区 | 30% | 专业实验室、办公室、数据中心 |

| 11-15层 | 行政及产学研中心 | 15% | 共享会议室、校企合作办公室 |

相关问答FAQs

Q1:高教大楼户型设计中,如何平衡教学区与科研区的空间占比?

A:教学区与科研区的空间占比需根据高校学科定位与师生规模动态调整,以教学型高校为例,教学区占比可提升至50%-60%,科研区占30%-40%;以研究型高校为侧重,科研区占比可增至40%-50%,教学区占35%-45%,具体设计中,需通过前期调研统计师生使用频率(如教室日均使用时长、实验室设备需求),结合未来5-10年学科发展规划,预留10%-15%的弹性空间,避免资源闲置或不足。

Q2:户型图中如何体现“以学生为中心”的设计理念?

A:“以学生为中心”需从空间功能与细节体验两方面落实:功能上,设置多样化学习空间(如自主学习区、小组讨论室、开放式阅读角),满足不同学习场景需求;流线上,优化垂直交通布局,缩短教室、实验室、图书馆之间的步行距离(如核心筒居中,最远端房间步行距离≤50m);细节上,增加非正式交流空间(如中庭、楼层休息区),配备舒适座椅与电源接口,支持移动学习;注重无障碍设计与安全防护(如圆角家具、防滑地面),保障学生使用安全与舒适度。