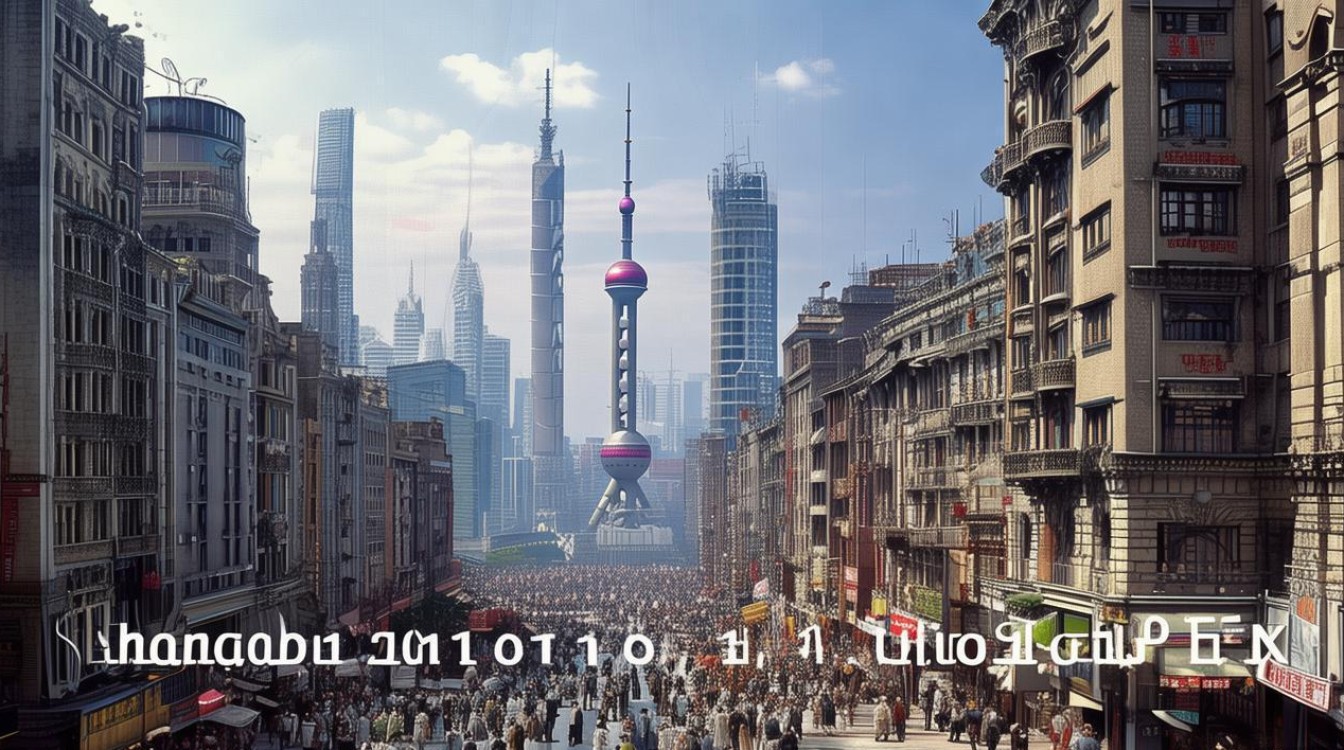

2001年的上海房地产市场正处于市场化改革深化与城市高速发展的交汇期,房价整体呈现温和上涨态势,区域分化特征初显,这一年恰逢中国加入世界贸易组织(WTO),上海作为经济前沿城市,外资涌入、产业升级与城市更新共同推动楼市进入新阶段。

从整体数据看,2001年上海商品房均价约为3850元/平方米,较2000年的3500元/平方米上涨约10%,涨幅较1990年代末期明显提速,新建商品住宅均价约3900元/平方米,二手住宅均价约3200元/平方米,价差主要源于新房品质提升与区域配套差异,若以家庭为单位,当时上海城镇居民人均可支配收入为12883元,一套80平方米的普通住宅总价约31万元,相当于家庭年收入的8倍左右,购房压力尚在可控范围。

区域分化成为当年房价最显著特征,核心城区因配套成熟、土地稀缺,价格领跑全市:静安区、黄浦区的新房均价普遍在7000-8000元/平方米,部分高端项目如静安寺附近豪宅甚至突破1万元/平方米;徐汇区、卢湾区因文教与商业资源集中,均价约6000-6500元/平方米,浦东新区则受益于开发开放政策,陆家嘴、世纪公园等板块新房均价达6800元/平方米,与浦西核心区差距逐步缩小,近郊区如闵行、宝山,依托轨道交通(如地铁1号线延伸段)与产业园区,均价在3000-4500元/平方米;远郊区如嘉定、金山,受限于交通与配套,均价多在2000-3000元/平方米,呈现“中心高、外围低”的梯度分布。

房价上涨的背后,多重因素交织作用,政策层面,1998年房改停止福利分房后,2001年上海进一步落实商品房预售制度与信贷支持,个人住房贷款余额同比增长35%,购房杠杆率提升;经济层面,加入WTO后,上海外资直接投资增长39%,跨国企业区域总部带动高端住房需求,第三产业增加值占GDP比重突破50%,居民收入增长支撑改善型购房;城市层面,浦东开发十年成果显现,陆家嘴金融城初具规模,申博成功”(2002年12月正式获批)预期提前释放,土地供应向重点区域倾斜,优质地块溢价推高周边房价,开发商品牌化竞争加剧,万科、中海等企业进入上海,通过提升产品品质间接拉动价格。

当时的房价尚未出现后来几年的泡沫化特征,市场供需相对平衡,政策调控以“稳”为主,未出台严厉限购措施,对于普通市民而言,房价虽涨但收入增速基本同步,郊区刚需盘仍以“小户型、低总价”为主,满足首次置业需求。

相关问答FAQs

Q1:2001年上海房价与北京、广州相比处于什么水平?

A:2001年北京商品房均价约4200元/平方米,广州约3600元/平方米,上海3850元/平方米的均价居三城中间,核心区域方面,北京朝阳区、上海静安区房价接近(约7500-8000元/平方米),广州天河区略低(约6000元/平方米),从房价收入比看,北京约9倍、上海8倍、广州7倍,上海购房压力略低于北京,高于广州,整体处于一线城市合理区间。

Q2:2001年上海普通工薪家庭购买一套80㎡新房需要多久?

A:2001年上海城镇居民人均可支配收入12883元,按三口之家计算,家庭年收入约3.87万元,当时80㎡新房总价约31万元,若家庭每年将30%收入(约1.16万元)用于购房,不考虑利息与首付,需约27年;若考虑首付30%(9.3万元)及贷款,按20年期限、5.04%贷款利率计算,月供约1600元,占家庭月收入(约3225元)的50%,需夫妻双方稳定工作约8-10年积累首付,属于“可负担但需长期规划”的水平。