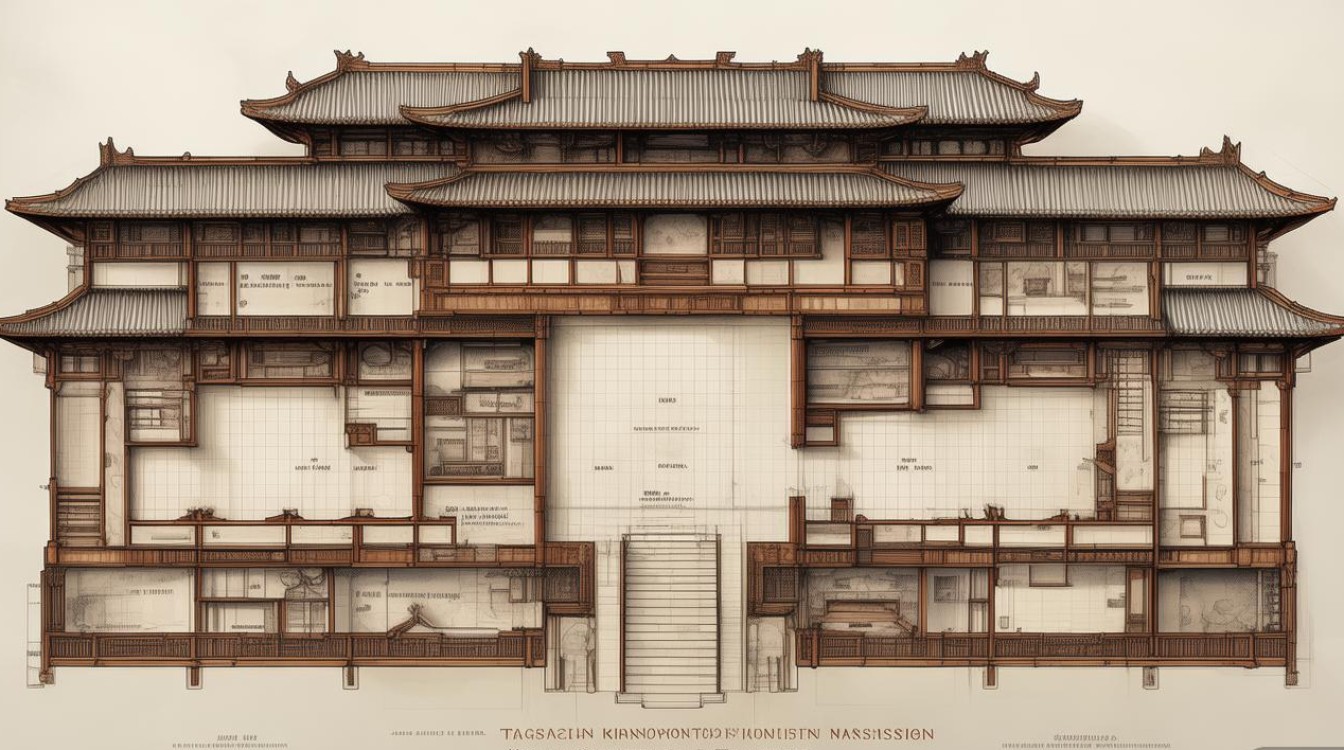

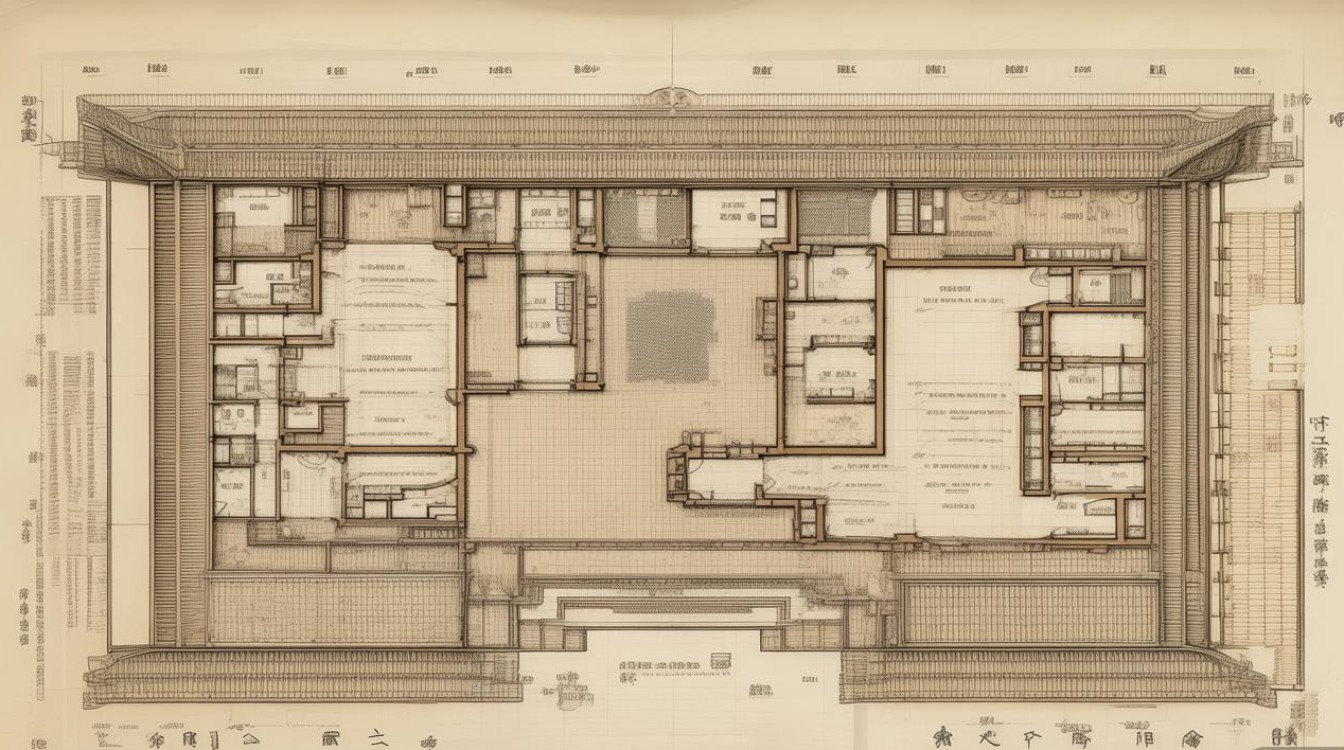

砀山郡王府作为中原地区传统府邸建筑的典范,其户型图严格遵循“前朝后寝、左祖右社”的礼制布局,同时融合了砀山当地“水陆并行、宅园相融”的建筑特色,整体呈现出恢弘大气与精巧雅致并存的风格,王府整体占地约18亩,呈长方形院落,坐北朝南,以中轴线为核心,向东西两侧对称延伸,共分五进院落,每进院落通过抄手游廊、垂花门或隔墙分隔,既独立成章又相互贯通,形成“步步深入、层层递进”的空间序列。

中轴线是王府布局的核心,从南至北依次为:大门院落、前朝院落、后寝院落、内宅花园及附属院落,大门院落位于最南侧,面阔七间(约21米),进深三间(约12米),采用“广亮大门”形制,门楣饰以“砀山郡王府”鎏金匾额,门前设八字影壁,两侧置石狮,彰显王府威仪,院落东西两侧为倒座房,共12间,用作门房、轿房及仆役住所,院落中部为青石板甬道,直通二进院落。

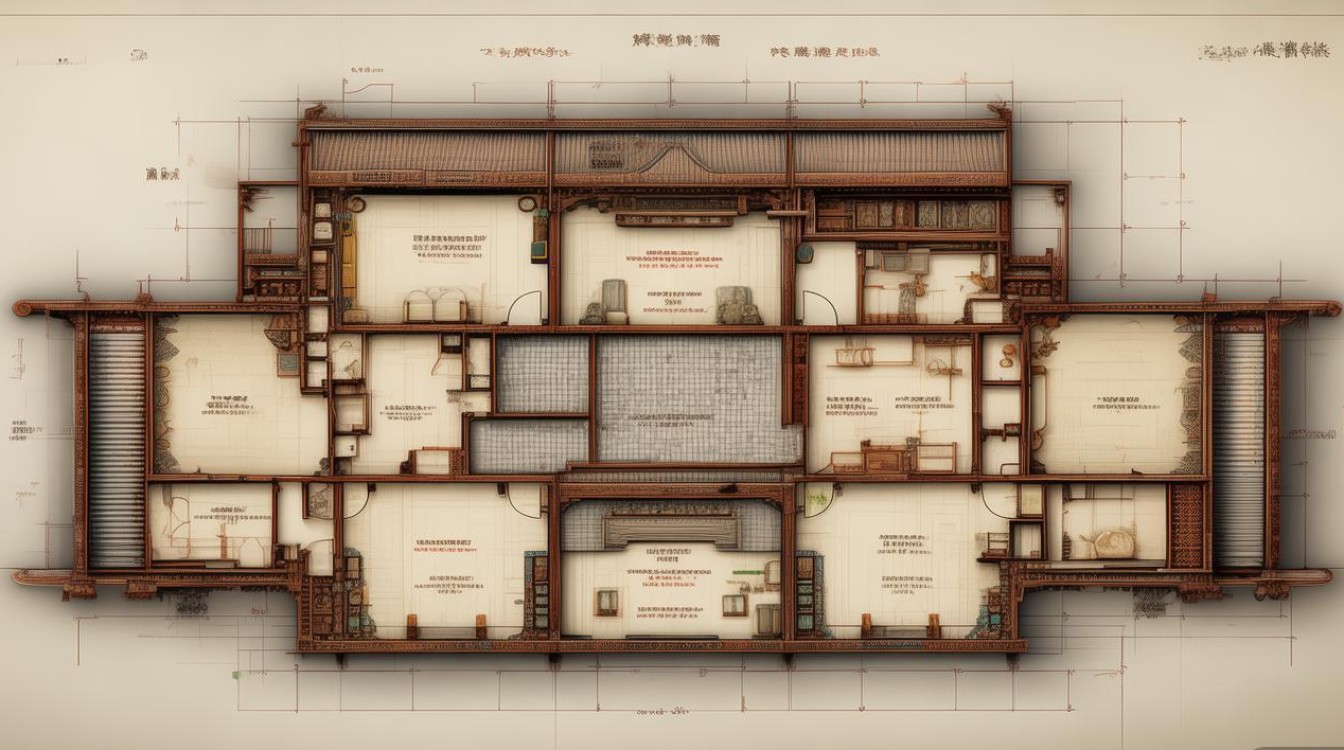

前朝院落是王府政务活动的主要区域,中轴线依次为仪门、正殿(银安殿)、东西配殿,仪门为三间硬山顶建筑,门上悬挂“仪门”匾额,非重大事务不开启,正殿银安殿面阔九间(约27米),进深五间(约18米),重檐歇山顶,覆黄色琉璃瓦,殿内设金柱支撑,地面铺设金砖,为郡王处理政务、会见宾客及举行重大仪式的场所,东西配殿各五间,分别用作议事厅、会客室,与正殿形成“品”字形布局,强化中轴对称的庄重感,院落东西两侧为廊庑,连接前后院落,廊庑下设青石座凳,兼具通行与休憩功能。

后寝院落是郡王及家眷的生活区,中轴线依次为后寝门、正房(内堂)、东西厢房,后寝门为垂花门式样,门上雕“福禄寿”纹饰,门两侧为“抄手游廊”,连接正房与厢房,正房面阔七间(约21米),进深四间(约15米),采用“明三暗五”格局,中间为穿堂,两侧为卧室,窗棂采用冰裂纹、步步锦等传统纹样,地面铺设木地板,冬暖夏凉,东西厢房各三间,分别用作郡王妾室住所及子女书房,厢房前设小花坛,植海棠、玉兰等花木,营造私密雅致的生活氛围,院落北侧设月洞门,通往内宅花园。

内宅花园位于王府北侧,面积约3亩,以“一池三山”为造景核心,中部为人工开凿的“砀山湖”,湖中设三座小岛(象征蓬莱、方丈、瀛洲),湖岸植垂柳、桃树,湖上架设“九曲桥”与“湖心亭”相连,花园东侧为“观景楼”,两层硬山顶,登楼可俯瞰全园景色;西侧为“书房院”,独立成院,内设“藏书楼”,收藏经史子集及书画作品,院中植梧桐、翠竹,寓意“凤栖梧桐,竹报平安”,花园北侧为后罩房,共八间,用作仓库及仆役住所,与花园以花墙分隔,既保证私密性又便于通行。

王府东西两侧各设跨院,东跨院为“祠堂院”,面阔三间,供奉郡王祖先牌位,院中植古柏,体现“左祖”礼制;西跨院为“厨房院”,设有库房、膳房及仆役住所,与后寝院落以侧门相连,确保饮食供应的便捷性,王府地下还设有“暗道”,连通前朝与后寝,用于紧急情况下的人员疏散,体现了古代建筑的安防智慧。

以下为王府主要功能区面积及设计特点简表:

| 区域名称 | 面积(平方米) | 功能定位 | 设计特点 |

|---|---|---|---|

| 大门院落 | 约450 | 出入、仪仗 | 广亮大门、八字影壁、倒座房围合,青石甬道强化轴线感 |

| 前朝院落 | 约800 | 政务、仪式 | 银安殿重檐歇山顶、东西配殿对称布局,廊庑连接,庄严肃穆 |

| 后寝院落 | 约600 | 生活起居 | 正房“明三暗五”、抄手游廊连接,厢房前设花坛,私密性与舒适性兼顾 |

| 内宅花园 | 约2000 | 休闲、游赏 | “一池三山”造景、九曲桥与湖心亭,观景楼俯瞰全园,书房院独立雅致 |

| 东跨院(祠堂) | 约200 | 祭祀祖先 | 独立成院,古柏点缀,遵循“左祖”礼制 |

| 西跨院(厨房) | 约300 | 饮食供应、仓储 | 功能分区明确,与后寝侧门相连,确保后勤便捷 |

砀山郡王府户型图不仅体现了古代王府建筑的礼制规范,更通过空间布局的层次递进、功能分区的明确划分以及细节设计的精巧考究,展现了中原传统建筑“天人合一”的哲学思想与“实用与审美并重”的营造智慧,为研究明清时期地方王府建筑提供了珍贵的实物参考。

FAQs

Q1:砀山郡王府的户型如何体现古代“尊卑有序”的礼制?

A1:王府通过严格的轴线对称和空间序列划分体现尊卑,前朝院落(银安殿等)位于中轴线南部,等级最高,用于政务仪式;后寝院落(正房、厢房)位于北部,为生活区,等级次之;东西跨院(祠堂、厨房)分列两侧,功能辅助,等级最低,正房高于厢房、大门高于侧门、明间大于次间等细节,均强化了“尊者居中、卑者守侧”的礼制秩序。

Q2:王府的内宅花园设计有何特色?

A2:内宅花园以“一池三山”为核心,融合自然景观与人文意境,人工湖象征“仙境”,三座小岛寓意“长生”;九曲桥与湖心亭提供观景休憩空间,增强互动性;观景楼可俯瞰全园,书房院独立成院,兼顾私密与实用;植物配置上,垂柳、桃树营造春景,梧桐、翠竹象征高洁,体现了“虽由人作,宛自天开”的造园理念。